3화. 어느 날의 보보 일상 – 까르의 부르키나파소 일기

3화 : 어느 날의 보보 일상

“봉쥬, 사바!”

방문넘어 들려오는 드리와 비비의 인사. 만나기로 약속한 시각은 3시이거늘 12시부터 찾아온 이들이다.

‘인사하러 나가야 하는데…’

눈꺼풀이 무겁다. 옆자리에서 함께 잔 소영은 먼저 일어났는지 자리에 없다. 결국 난 이부자리를 벗어나지 못하고 다시 잠들었다.

1시간 더 잤을까? 멀리까지 와서 이렇게 누워있기만 하면 안 되겠다는 생각에 부스스한 상태로 방을 나선다. 거실로 나가니 차를 마시며 이야기 중인 드리, 비비와 까치집 머리를 한 채 빵에 계란과 볶은 양파를 올리고 있는 성규와 용일이 있다.

“안녕-”

“안녕-”

“까루~~~ 싸바?!” (까르~~~ 안녕?!)

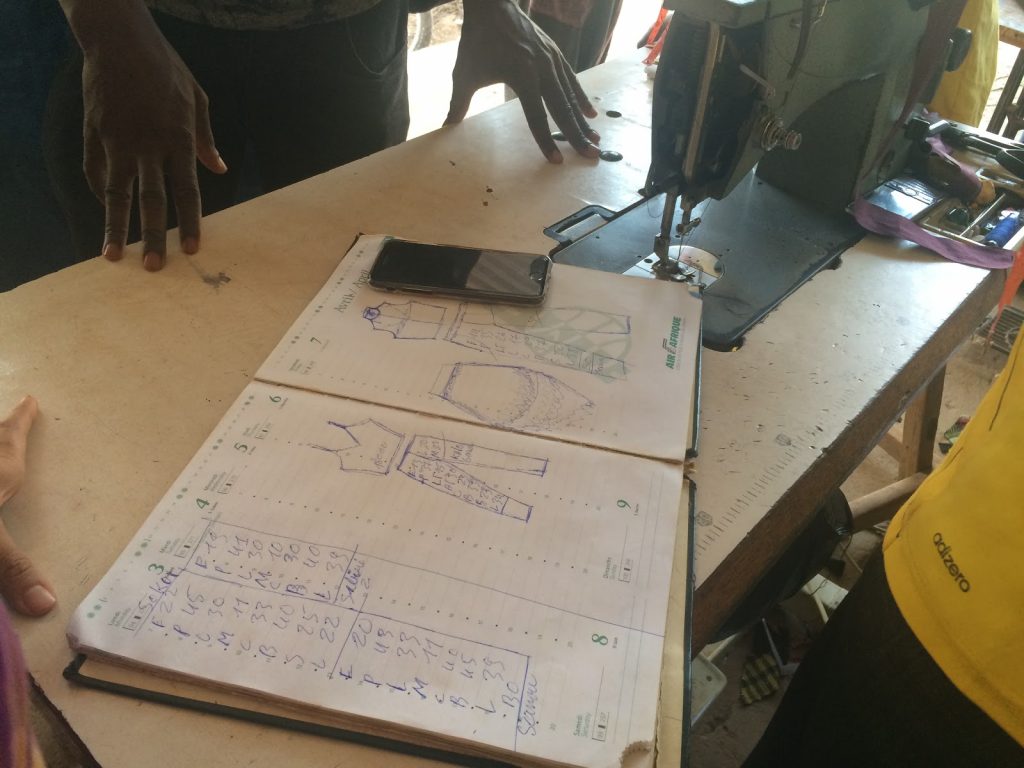

졸린 눈을 비비며 잠이 덜 깬 목소리로 인사를 하는 나와 용일, 성규. 그런 우리를 보며 한껏 웃으며 쾌활한 목소리로 인사를 건네는 비비와 쏠. 오늘도 비비는 탁월하게 멋진 옷을 입고 있다. 부르키나 파소에서는 자신이 원하는 천을 사 동네 곳곳에 위치한 제단사에게 원하는 디자인의 옷을 말하면 제단사들이 그에 맞는 옷을 만들어준다. 옷을 만들 때면 종이에 본부터 따던 나에게 별다른 본 없이 수많은 디자인을 구현해내는 제단사들의 솜씨는 연금술사처럼 신기할 따름. 그뿐만이 아니다. 옷에 자신을 맞추는 것이 아닌 자신에게 딱 맞는 핏의 옷을 입고 있는 사람들을 보면 각자의 선이 두 배 세 배는 더욱 돋보여, 옷차림에 감탄이 흘러나온다. 멋진 차림의 사람들이 부러워 우리도 재단을 맡기고는 했는데 이들 안에도 통하는 디자인이 있는지, 그들의 문화를 모르는 우리가 구글로 검색해 부탁한 디자인의 옷은 종종 사진과 다른.. 가끔은 입을 수 없는 옷이 만들어지기도 했다.

드리는 쿨레칸을 만든 댄서겸 안무가 중 한 명이고 비비는 엠마의 동생이다. 둘은 부르키나파소가 처음인 우리를 가족이자 특별한 손님으로 여기고 매일같이 찾아와 요리도 해주고 축제에 데려가기도 하며 여러 도움을 주고 있다.

“도르미 비엥?”(잘 잤어?) 드리가 묻는다.

“위, 에뚜아?”(응, 너는?) 잠이 덜 깬 것이 부끄러워 부스스 웃으며 말하는 나.

“위, 사바비엥~”(응, 잘 잤어~) 문제없다는 손짓과 함께 환하게 웃는 드리.

이들은 자기 민족 언어와 더불어 불어를 할 줄 안다. 부르키나파소가 1897년부터 1960년까지 약 칠십 년간 프랑스 식민지 시절을 겪었기 때문이다. 물어보고 싶은 건 너무나도 많은데 아직 이들의 언어를 모르는 나는 아침 인사와 가자, 먹자, 춤추자 딱 이 정도의 불어만을 가지고 이들과 소통 중이다.

“까르 안녕~” 부엌에서 프라이팬과 함께 나온 소영이 접시에 갓 구운 무언가를 부으며 밝은 인사를 건네다. 소영은 처음 만난 날부터 언제나 햇살같이 빛나는 기운으로 인사를 해주는 대단한 사람이다.

“우와.. 소영 되게 부지런하다. 이게 뭐야??”

“이거 로꼬라고 하는 건데, 드리가 알려주었어. 바나나를 기름에 넣고 튀긴 거야. 맛있어!”

소영의 말이 끝나기도 전에 내 손에 들린 바나나 한 조각. 먹는 것엔 무지 빠르다. 후후 불어 입에 넣으니 몰캉몰캉한 식감과 입앗 가득 느껴지는 단맛!

“무지 달다!”

“그지?!”

밥을 먹은 뒤 우린 비비와 쏠을 따라 마스크 댄스를 보러 나섰다. 우리가 사는 곳은 흙먼지가 많다. 도로나 길이 큰 길을 제외하고는 대부분 흙길이기도 하고 나무나 풀이 많지않다. 대자연을 기대한 것 아니었으나 이토록 황무지라니. 기관지가 약한 나는 며칠째 마스크를 착용하고 있다.

“투바부!”

“투바부!!”

길을 걷다 보면 꼬마 어린이들이 ‘투바부! 투바부! ’라 합창하며 쫓아온다. 투바부는 줄라어로 얼굴이 하얀 사람이라는 뜻이다. 어른들은 자신의 언어로 인사를 건다. 와보라고 손짓도 한다. 아직은 모든 것이 낯설고 무서운 나는 비비와 쏠에게 바짝 붙어 걸어간다. 오면 모든 게 재밌고 신날 줄 알았는데. 콜록콜록.

걸어 걸어 도착한 곳은 아름드리 커다란 바오밥 나무 두 그루가 서있는 자그마한 흙 공터. 수십 명의 어린이가 마스크 댄스를 기다리며 발이 보이지 않을 정도로 빠른 스텝을 밟으며 놀고 있다. 그냥 놀이라기보단. 춤을 추는 것과 가깝다. 마른 흙 위에서 빠르게 움직이는 오십여개의 발과 함께 흙먼지가 공중으로 흩어진다. 자신들이 일으킨 먼지를 속에서 춤추고 재주를 넘는 어린이들.

“와… 어마어마하다.”

멍하니 장대한 광경을 보고 있는데 몇몇 어린이들이 환호성을 내며 어디론가 뛰어간다.

“어?”

마스크 댄서다! 신령이라 해야 할까? 온 몸을 푸른 풀로 감싼 마스크 댄서가 성큼성큼 걸어오고 그 뒤를 어린이들이 소리치며 따라간다. 눈이 보이지 않는 대신에 눈자리에 구멍 두 개가 나있는 마스크 댄서는 어릴 적 잘못한 아이들을 잡아간다던 망태할아버지처럼 생겨 무섭다.

둥둥둥 룽가소리와 바라(bara)의 낮은 북을 연주하는 그리오의 음악이 시작되자 풀로 온몸을 감싼 마스크 댄서가 판에서 뛰어들어 공중제비를 넘는다. 그렇게 마스크 댄스가 시작되었다. 오전에 비비가 시범 보여준 것과 같이 등을 곧게 펴고 한쪽 다리를 들고서 손을 흔들며 가볍게 공간을 누빈다. 그리오와 호흡을 맞추며 이쪽저쪽을 오가다 휙 하고 공중제비를 돈다. 한 명이 돌면 그 다음 다른 마스크 댄서가 나와서 춤을 춘다. 이들 역시 아까 아이들이 추었던 발을 재빠르게 움직이는 춤을 춘다. 앞뒤, 좌우로 쉴 새 없이 움직이는 그들의 발에 흙먼지가 아까보다 더 많이 일어난다. 마스크 댄스를 보기 위해 모인 수많은 사람이 저에게로 튀긴 흙먼지에 콜록거리기도 하고 웃기도 한다. 가만히 보고만 있지 못하는 몇 용감한 어린이는 판에 뛰어들어 재주를 넘고 혼내려 쫓아오는 어른을 피해 도망도 가고. 아무튼 신기한 모습이었다.

사람들은 내가 아프리카 춤을 춘다고 하면 ‘우가우가’라며 원시적이거나 낙후한 모습을 떠올리고는 했다. 하지만 정작 이곳에 와서 내가 마주한 부르키나 파소는 노동량도 많고 물자가 풍부한 것도 아니지만 문화와 삶의 질에 있어서 우리 와 다른 무한한 것이 있다. 아직 언어 대화가 불가능하기에 많은 것을 이해할 수는 없지만, 몸으로 보고 사람들을 만나며 천천히 알아가는 요즘이다.

뭔가 망고가 달린 것 처럼 보이는 건 내 착각인가…?